A tragédia entre a forma e a experiência: confronto com a Poética de Aristóteles a partir de uma crítica subjetivista

Ubirajara T Schier – Filosofia da Arte: 2025/2

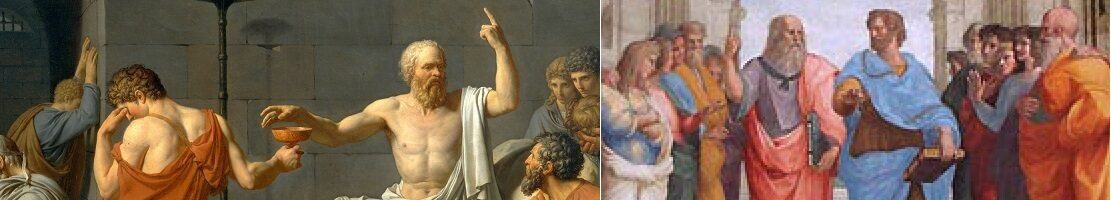

A Poética de Aristóteles é um marco fundacional na tradição filosófica ocidental ao tentar estabelecer os princípios estruturais da arte, particularmente da tragédia. Ao definir a tragédia como “a imitação de uma ação importante e completa, […] que suscita compaixão e terror, e por meio disso purga essas emoções”, Aristóteles propõe mais que uma descrição de gênero: ele oferece uma teoria normativa da arte, pautada em suas formas constitutivas (fábula, caráter, elocução, pensamento, canto, espetáculo) e em sua finalidade (catarse). A arte, para Aristóteles, possui uma essência objetiva e cumpre uma função ética e pedagógica no ordenamento racional da vida; diferentemente disso, sustento aqui uma crítica subjetivista à ideia de que a arte possa ou deva ser definida por estruturas, finalidades ou efeitos fixos. Para mim, a arte não possui essência estável, e não se realiza por meio de formas ou funções, mas na experiência subjetiva que provoca. A crítica subjetivista, em si, confronta diretamente os fundamentos filosóficos da Poética, não apenas em seus conteúdos estéticos, mas em sua própria lógica definicional.

Aristóteles concebe a tragédia como a forma mais elevada da mímesis, ao representar ações nobres por meio de uma estrutura organizada capaz de produzir efeitos éticos como a purgação emocional. A arte, nesse modelo, é orientada pela razão: deve ter unidade de ação, verossimilhança e coerência interna. A fábula é sua alma, e o valor da obra depende de sua conformidade com princípios compositivos universais. A Poética inaugura, assim, uma estética normativa que associa arte, ética e racionalidade como dimensões complementares de um mesmo projeto filosófico.

Minha posição, em contraste, considera que nenhuma estrutura é condição necessária para a existência da arte. O que torna algo artístico não é sua forma, seu objeto nem seu efeito universalizável, mas o modo como ressoa com a subjetividade de alguém. Para além das categorias da Poética, entendo a arte como um acontecimento entre mundos interiores, sem garantias externas. Mesmo que ninguém além do próprio autor reconheça algo como arte, se ele a vivencia como tal, essa vivência já lhe confere legitimidade.

A essa altura, surgem objeções inevitáveis. A primeira — comum ao pensamento aristotélico e a seus herdeiros modernos — é que, sem critérios objetivos, o conceito de arte se dilui. “Se tudo pode ser arte, então nada é arte”, ou, em outras palavras: o que distingue a Monalisa de uma cadeira quebrada? Para Aristóteles, a resposta seria clara: a Monalisa (ainda que anacrônica ao seu tempo) teria valor por sua forma, unidade, representação elevada e capacidade de provocar emoções ordenadas. Já a cadeira quebrada, por não corresponder a nenhum desses critérios, sequer entraria na consideração artística. Para mim, no entanto, essa distinção não é ontológica, mas experiencial. A Monalisa pode não significar nada para alguém, enquanto a cadeira quebrada, se provocar comoção, estranhamento ou sentido, poderá ser considerada arte — talvez apenas por seu autor, ou nem mesmo por ele, mas por um único espectador. E isso já bastaria. O valor artístico, assim, não reside na obra em si, mas no efeito que ela desencadeia na interioridade de quem a experimenta.

Também o problema da forma é resolvido de maneira oposta. Enquanto Aristóteles afirma que a fábula é a alma da tragédia e que, sem ela, a obra se torna sem sentido, defendo que a arte pode ser informe, caótica, lacunar, fragmentária — e, ainda assim, produzir experiências estéticas plenas. Obras como Esperando Godot[1], Rei da Vela[2] ou os textos de Sarah Kane[3] rompem com todas as exigências formais da tragédia aristotélica, mas seguem sendo experiências artísticas contundentes, que desafiam, inquietam e desestabilizam o espectador.

Outra objeção possível à minha crítica diz respeito às instituições da arte: “Como justificar a crítica, os museus, os editais ou os prêmios, se tudo depende da experiência subjetiva?” Aristóteles, ao oferecer critérios objetivos de qualidade artística, permite a construção de uma hierarquia estética que fundamenta tanto a crítica quanto o ensino das artes. Ao passo que, para mim, essas instituições não são árbitros da arte, mas apenas espaços de mediação de experiências. O museu não legitima a obra — apenas a abriga. O financiamento não deve seguir normas universais de excelência, mas sim afinidades estéticas compartilhadas. A crítica, longe de ser normativa, configura-se como uma forma de experiência subjetiva, que pode ser valiosa ou irrelevante, conforme o espectador.

Para reforçar a distinção proposta, é preciso considerar casos extremos. A Poética, em Aristóteles, organiza; minha crítica, ao contrário, desordena — porém liberta. E por isso enfrenta objeções mais difíceis: “E se alguém expõe um vídeo real de violência? E se alguém se tatua com uma suástica e alega que é performance? Isso também é arte?” Para Aristóteles, a resposta seria um “não” seguro: não há tragédia sem a estrutura e o fim apropriados. Já na minha visão, essas manifestações podem ser arte, sim, se provocarem uma experiência subjetiva estética — seja de repulsa, desconforto ou reflexão. Isso não significa que devam ser legalmente permitidas ou eticamente celebradas. A arte não está acima da lei — mas também não é julgada por ela. O único limite legítimo da arte é legal, não moral. A moral é relativa; a lei é social. A arte, para mim, não precisa ser ética, bela ou útil — apenas vivida. Aristóteles afirma, no capítulo IX da Poética, que a poesia é mais filosófica que a história, porque trata do universal. Minha crítica recusa essa hierarquia. A arte não é superior por ensinar verdades abstratas, mas valiosa quando atinge a intimidade concreta do sujeito. O universal é uma ficção útil à razão, mas a arte — ao menos a que importa — vive do particular, do contraditório, do que escapa às categorias.

Finalmente, resta a objeção mais sutil: “Essa visão não abriria caminho para o cinismo, a manipulação ou a fraude artística?”. E se alguém se vale da linguagem artística para mentir, chocar ou manipular, sem nenhuma sinceridade? Aqui, novamente, o risco é real. Mas o engano e a falsidade também ocorrem em obras que obedecem à forma aristotélica. A má-fé não é monopólio da arte subjetivista. A diferença é que, nesta concepção, o critério é a autenticidade da experiência, não a autoridade da forma. Se uma obra toca alguém, ainda que tenha sido criada com intenção cínica, o fenômeno artístico aconteceu — independentemente da origem.

Em síntese: Aristóteles tentou proteger a arte do caos, definindo-a por suas partes e por sua finalidade. Eu sustento que é no próprio caos que reside a potência da arte. A tragédia, na Poética, é uma forma racionalmente organizada, voltada à purificação. Para mim, ela é apenas uma entre infinitas possibilidades de experiência estética. A arte não se define nem se encerra: ela acontece — ou não — no abismo entre sujeitos.

Concluo reconhecendo a Poética como uma tentativa monumental — e pioneira — de compreender racionalmente a arte dentro do arcabouço filosófico de seu tempo. Aristóteles ofereceu à tradição ocidental os primeiros instrumentos conceituais para tratar a arte com o mesmo rigor analítico aplicado à natureza, à ética e à política. No entanto, quando sua obra é lida não como investigação situada, mas como norma universal, ela se converte numa armadura conceitual rígida demais para conter o corpo fluido, fragmentário e instável da arte contemporânea. A arte não é aquilo que se encaixa — é aquilo que nos escapa, nos transforma e nos perturba. O que a Poética tentou delimitar, proponho deixar em suspensão — não por desprezo, mas precisamente por fidelidade àquilo que, na arte, mais importa: sua capacidade de desestabilizar os próprios critérios com que tentamos compreendê-la.

[1] Esperando Godot, de Samuel Beckett, é considerada uma das mais emblemáticas peças do teatro do absurdo. Escrita em 1948–49, rompe com a estrutura dramática clássica ao apresentar personagens que esperam indefinidamente por alguém que nunca chega, sem progressão narrativa clara ou finalidade ética. A ausência de ação, a repetição e a ambiguidade existencial desafiam diretamente os princípios de unidade, verossimilhança e catarse definidos por Aristóteles na Poética.

[2] O Rei da Vela, escrita por Oswald de Andrade em 1933, mas encenada apenas em 1967, constitui uma ruptura radical com o teatro realista brasileiro. Sua linguagem anárquica, fragmentária e satírica desmonta as convenções da fábula aristotélica ao ironizar a tragédia burguesa e transformar o palco em espaço de confronto político e estético. A peça opera no limite entre forma teatral e manifestação crítica, assumindo o caos como estratégia.

[3] Sarah Kane, dramaturga britânica dos anos 1990, é conhecida por obras como Blasted e 4.48 Psychosis, que tensionam os limites do teatro ao tratar de temas como violência extrema, depressão e suicídio. Seus textos frequentemente abandonam a estrutura narrativa tradicional, adotando fragmentação, silêncios e cenas de brutalidade que dispensam linearidade causal e desestabilizam o espectador. A experiência estética aí não visa à purgação aristotélica, mas ao abalo radical da consciência (obs: a depressão fez com que Sarah Kane cometesse suicídio em 20 de fevereiro de 1999 ao se enforcar em um banheiro do London’s King’s College Hospital, aos 28 anos).

Be the first to comment on "A tragédia entre a forma e a experiência: confronto com a Poética de Aristóteles a partir de uma crítica subjetivista"