Mini-artigo produzido na disciplina de Ética e Direito, Unisinos 2025-1.

Ética, Moralidade e o Desafio de Viver Bem: A Concepção Unificada de Ronald Dworkin

Introdução

A filosofia moral contemporânea enfrenta o desafio de conciliar dois domínios normativos tradicionalmente distintos: a moralidade, que regula nossas ações em relação aos outros, e a ética, que trata da forma como conduzimos nossa própria vida. A articulação entre esses domínios se torna particularmente relevante diante do risco de se conceber a moralidade como um conjunto de obrigações externas, desvinculadas da busca por uma vida com sentido. No ensaio O que é uma vida boa?, Ronald Dworkin propõe uma abordagem inovadora para essa questão, que parte de uma distinção conceitual rigorosa e culmina em uma tentativa de unificação normativa.

Este trabalho tem por objetivo examinar os principais aspectos dessa proposta, destacando como Dworkin reformula a relação entre ética e moralidade, critica as tentativas tradicionais de justificar normas morais, e propõe uma concepção de responsabilidade ética fundada na ideia de autenticidade e performance. A tese subjacente é que viver bem não é simplesmente cumprir obrigações morais, nem buscar realizações pessoais, mas integrar ambos em um projeto de vida coerente e valioso.

1. A Distinção Inicial: Ética e Moralidade como Domínios Complementares

Ronald Dworkin inicia sua reflexão estabelecendo uma distinção que orienta todo o argumento: a ética diz respeito a como devemos viver nossas próprias vidas, enquanto a moralidade trata da maneira como devemos tratar os outros. Essa distinção não é meramente terminológica; ela permite investigar se é possível que nossas convicções éticas e morais se fundamentem mutuamente, sem que uma reduza ou submeta a outra.

Dworkin rejeita tanto a fusão acrítica dos dois conceitos quanto sua separação estanque. Ele propõe uma abordagem interpretativa, na qual valores morais e éticos são organizados em uma “rede de ideias que se reforçam mutuamente”. Essa rede tem por objetivo gerar coerência entre nossos juízos práticos e fornecer autenticidade às nossas escolhas. A moralidade, nesse modelo, não é simplesmente um fardo ou um conjunto de proibições, mas parte integrante da nossa autorrealização como agentes racionais e responsáveis.

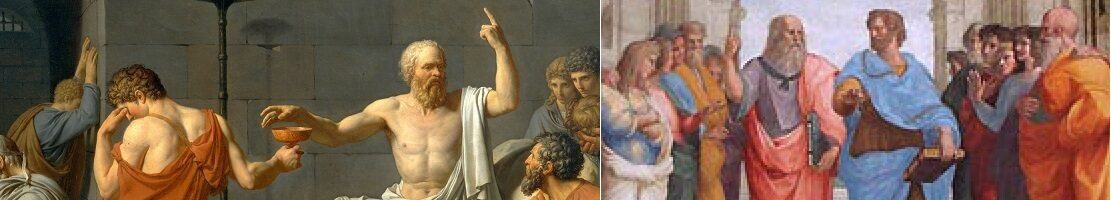

Ao evocar a tradição clássica de Platão e Aristóteles, Dworkin mostra que a articulação entre viver bem e agir corretamente não é nova, mas precisa ser rearticulada nos termos da modernidade secular e democrática. Seu projeto, portanto, é reconceber a ideia de uma vida boa como um empreendimento ético-moral, no qual nossa identidade pessoal e nossas obrigações para com os outros se constroem de modo interdependente.

2. O Limite das Justificações Tradicionais: Utilitarismo, Interesse e Religião

Parte do diagnóstico de Dworkin consiste em apontar a insuficiência das principais tradições filosóficas que tentaram justificar a moralidade. O utilitarismo, por exemplo, subordina a moralidade a um cálculo de consequências, o que, segundo o autor, sacrifica a integridade do agente em nome de um bem coletivo muitas vezes impessoal. A moralidade torna-se, então, um instrumento e não um valor intrínseco.

De forma semelhante, as teorias que baseiam a moral no interesse próprio esclarecido – como em Hobbes ou, em parte, em Hume – fracassam em capturar o caráter categórico dos deveres morais. Se a moralidade só é válida quando convém ao agente, perde-se o aspecto normativo que nos obriga mesmo contra nossas inclinações.

Quanto à religião, Dworkin reconhece que, para muitos, os valores ético-morais derivam de mandamentos divinos. No entanto, ele argumenta que esse modelo é limitado por sua dependência de crenças específicas, não compartilhadas por todos. Mesmo entre religiosos, a referência a um texto sagrado raramente fornece respostas claras sobre dilemas morais complexos. Além disso, essa base pode fomentar a obediência, mas não necessariamente a reflexão crítica ou a autenticidade moral.

A crítica central de Dworkin a essas abordagens é que todas elas fundamentam a moralidade em algo exterior a ela – seja a utilidade, a emoção, o interesse ou a fé –, e com isso minam a possibilidade de conceber a moral como parte de um projeto ético de vida bem vivida. A sua proposta é, portanto, deslocar o foco da justificativa externa para uma reflexão interna sobre o que significa viver de modo íntegro e autêntico.

3. A Responsabilidade Ética de Viver Bem

Dworkin propõe que temos uma responsabilidade ética fundamental: viver bem. Essa responsabilidade não é imposta por outrem, nem tampouco depende de consequências.

Trata-se de uma exigência que decorre da própria condição de sermos seres conscientes, capazes de refletir sobre o curso de nossas vidas. Assim como temos responsabilidades por aquilo que nos é confiado, temos responsabilidade por nossas próprias existências.

Essa ideia reformula o sentido da ética: viver bem não é seguir regras morais ou maximizar a felicidade, mas criar uma vida que possua valor intrínseco e coerência narrativa. O critério desse valor não é exterior, mas interno: trata-se de uma vida que podemos reconhecer como digna de orgulho, independentemente do prazer ou do sucesso alcançado. É uma ética da autenticidade, que exige que nossas escolhas expressem nossa visão mais profunda do que tem valor.

A responsabilidade ética, portanto, exige reflexão contínua, coerência e integridade. Ela não é uma tarefa com fim determinado, mas um processo interpretativo que se renova constantemente. Dworkin recusa tanto o ceticismo moral quanto a obediência cega; sua proposta é um humanismo normativo que reconhece o peso da liberdade sem abdicar do dever.

4. A Vida como Obra Ética: Performance e Valor

Para ilustrar sua concepção, Dworkin recorre a uma analogia artística: viver bem é como criar uma obra de arte. Assim como valorizamos uma pintura não apenas por sua beleza, mas pelo ato criativo que a originou, valorizamos uma vida pela forma como ela é vivida. Essa é a noção de “valor de performance”: o valor não está apenas no resultado final, mas no modo como se realiza o processo de viver.

Essa analogia permite Dworkin superar a dicotomia entre consequência e dever. O valor de uma vida não depende de seu impacto no mundo (valor de produto), mas de sua forma ética interna. Uma vida pode ser bela e valiosa mesmo que seus efeitos sejam limitados ou não reconhecidos. Assim como uma performance artística efêmera pode ser magistral, uma vida pode ser significativa sem ser grandiosa.

Essa concepção também desafia as concepções utilitárias e meritocráticas da vida boa. Uma vida modesta, mas vivida com coragem, autenticidade e reflexão crítica, pode ter mais valor do que uma vida repleta de conquistas materiais. O critério é interno e qualitativo, não externo e quantitativo.

A concepção de Dworkin culmina, portanto, em uma ética interpretativa da existência, que valoriza o modo como vivemos mais do que os bens que acumulamos. Isso reconecta a ética com a moralidade: ao considerar os deveres para com os outros como parte do projeto de uma vida bem vivida, superamos o antagonismo entre obrigação e realização pessoal. A moralidade deixa de ser um fardo para tornar-se expressão da integridade do sujeito ético.

Crítica: A Sabedoria Está na Escolha Diante do Conflito A proposta de Dworkin é sofisticada e poderosa. Sua tentativa de articular moralidade e ética em uma concepção unificada da vida boa oferece um modelo normativo exigente, mas não dogmático — comprometido com a liberdade, a reflexão e a autenticidade. Contudo, mesmo reconhecendo o valor dessa proposta, percebo que é necessário

destacar um limite: a integração entre ética e moralidade nem sempre se realiza na experiência concreta da vida prática. Como representado no diagrama conceitual da figura 1 abaixo, ética e moralidade possuem zonas de intersecção, mas também domínios que não se sobrepõem.

Figura 1 – Diagrama dos domínios da Moralidade e da Ética

Em muitos momentos, há choques entre o que se considera moralmente correto (do ponto de vista coletivo, impessoal) e o que se julga eticamente autêntico (do ponto de vista individual). Nesses casos, a responsabilidade ética não consiste em integrar plenamente essas exigências, mas em reconhecer, com honestidade e lucidez, quando elas convergem, quando divergem, e como escolher entre elas de forma racional, prática e justificada.

Portanto, mais do que a fusão harmônica dos domínios, o viver bem exige a capacidade de navegar suas tensões, assumindo, com responsabilidade, decisões fundamentadas mesmo fora da interseção entre moralidade e ética. Viver bem, neste horizonte, é menos a realização de uma síntese total do que a arte de decidir bem diante do dissenso.

Be the first to comment on "Ética, Moralidade e o Desafio de Viver Bem: A Concepção Unificada de Ronald Dworkin"