Mini-artigo produzido na disciplina de Ética e Direito, Unisinos 2025-1.

Ceticismo Moral e Inoperância Filosófica: A Crítica de Richard A. Posner ao Moralismo Acadêmico

1. Introdução

No capítulo “Teoria Moral”, da obra A Problemática da Teoria Moral e Jurídica, Richard A. Posner apresenta uma crítica contundente à tradição filosófica que busca fundamentos objetivos e universalizáveis para os juízos morais. Sua proposta insere-se em uma perspectiva cética e pragmatista, que recusa o papel prescritivo da teoria moral normativa e contesta a ideia de que filósofos acadêmicos possam influenciar significativamente as práticas sociais ou jurídicas. Em oposição ao que denomina moralismo acadêmico, Posner sustenta uma concepção segundo a qual a moral é local, contingente, historicamente variável e, sobretudo, funcional — ou seja, serve a propósitos adaptativos, e não à realização de ideais transcendentes.

2. O moralismo acadêmico como alvo

O moralismo acadêmico, segundo Posner, consiste na ética aplicada cultivada por professores universitários que acreditam ser possível e desejável orientar moralmente o direito, a política e as ações sociais a partir de construções filosóficas normativas. Autores como Dworkin, Rawls, Nussbaum, Finnis, entre outros, são reunidos sob esse rótulo, apesar de suas diferenças internas, por partilharem a convicção de que a teoria moral pode fornecer fundamentos superiores para decisões jurídicas e políticas. A crítica de Posner recai sobre essa expectativa, que considera infundada e até contraproducente. Os filósofos morais acadêmicos, longe de promoverem mudanças comportamentais ou sociais relevantes, atuariam em uma esfera retórica isolada da prática, com métodos pouco eficazes e linguagem de alcance restrito.

3. Ceticismo moral pragmático: estrutura e distinções

Richard A. Posner propõe o ceticismo moral pragmático como alternativa ao moralismo acadêmico. Essa perspectiva rejeita a existência de verdades morais universais com força normativa e entende a moralidade como um fenômeno local, culturalmente condicionado e funcional, moldado por fatores históricos, sociais e psicológicos. Para situar sua posição no campo da metaética, Posner afasta-se do relativismo vulgar, por recusar a tolerância irrestrita a qualquer código cultural; do subjetivismo radical, embora reconheça o caráter hiperlocal de muitos juízos morais; do não cognitivismo, com o qual guarda certa afinidade, sem negar totalmente o conteúdo cognitivo dos enunciados morais; do pluralismo normativo, por não admitir critérios racionais para comparar valores incomensuráveis; e do realismo das “respostas corretas”, como o defendido por Dworkin, cuja objetividade moral sem base metafísica é rejeitada. Sua posição combina traços dessas correntes, mas de forma crítica e não dogmática, configurando uma abordagem singular e inequivocamente antinormativa.

4. A fragilidade epistemológica e a inutilidade prática da teoria moral

Um dos eixos centrais da crítica de Posner é a constatação da inoperância prática da teoria moral normativa. Mesmo que se admita a existência de princípios morais válidos em alguma escala, os teóricos acadêmicos carecem de meios para acessá-los, formulá-los de modo convincente ou aplicá-los de forma efetiva. O raciocínio moral, tal como é cultivado na academia, não altera comportamentos, não resolve disputas concretas e frequentemente oferece justificações pós-facto para intuições ou interesses já consolidados. A teoria moral normativa tampouco dispõe dos recursos empíricos ou persuasivos necessários para tornar seus argumentos eficazes. Seus métodos — como estudos de caso, equilíbrio reflexivo e análises textuais — são insuficientes diante da complexidade e da variabilidade das intuições morais. Além disso, sua influência pode ser perversa: ao sofisticar o discurso justificador, pode inclusive enfraquecer o senso moral, em vez de fortalecê-lo.

5. A moral como fenômeno social e os empreendedores morais

Em lugar da figura do filósofo como agente normativo, Posner propõe a imagem do empreendedor moral — indivíduos historicamente situados, capazes de modificar padrões morais por meio da ação social, da sensibilidade política ou da liderança carismática. A transformação moral genuína não nasce da sala de aula nem dos artigos acadêmicos, mas das ruas, das instituições e dos conflitos reais. A maioria dos filósofos morais do passado que exerceram impacto significativo sobre os valores sociais (com exceção de Kant) atuava fora dos limites da academia — ou em contextos históricos nos quais a separação entre teoria e prática era menos rígida. A persistência do moralismo acadêmico, segundo Posner, não se explica por sua eficácia, mas por motivações internas ao mundo universitário: vaidades intelectuais, dinâmicas institucionais e incentivos de prestígio.

6. Parecer crítico

A crítica de Posner ao moralismo acadêmico resulta em uma desmontagem precisa da ideia de que a filosofia moral possa oferecer fundamentos objetivos e universais capazes de orientar o comportamento humano ou informar decisões jurídicas. A distinção entre teoria moral normativa e teoria sobre a moral é central em sua argumentação: enquanto a primeira é vista como especulativa e ineficaz diante das questões de ordem prática, a segunda é valorizada por sua capacidade de descrever empiricamente as práticas morais e suas variações históricas, sem pretensões prescritivas.

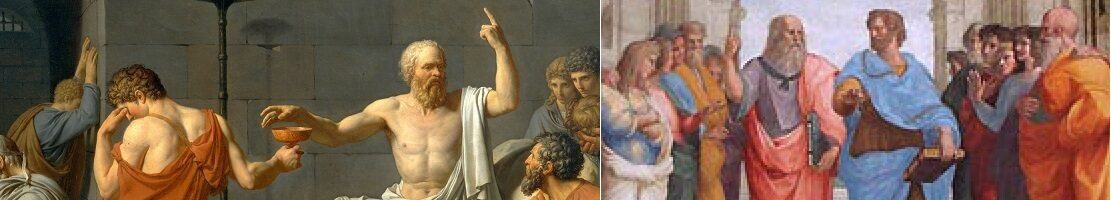

Essa crítica pode ser ilustrada pela metáfora de duas arenas de jogo, cada qual com suas próprias regras e finalidades: a arena teórica, ocupada pelo filósofo, e a arena prática, onde se produzem efeitos sociais concretos. Segundo Posner, o jogador da arena teórica não pode pretender alcançar os resultados esperados na prática, como a transformação de condutas ou o convencimento público. Essa distinção encontra eco em Aristóteles, que advertia para a necessidade de submeter os juízos práticos à prova da experiência: “a verdade em assuntos de ordem prática é percebida através dos fatos da vida […] se elas se harmonizarem com os fatos devemos aceitá-las, mas se colidirem com eles devemos imaginar que são meras teorias” (Ética a Nicômaco, VIII, 1179a). O papel na arena prática caberia, portanto, ao empreendedor moral, e não ao filósofo acadêmico.

O fato é que as teorias morais não conseguem abranger, de forma objetiva e universal, o vasto e instável conjunto de casos práticos que pretendem resolver. Para serem verdadeiramente universais, teriam de contemplar a totalidade das situações morais possíveis — algo que, na prática, não se verifica. Ocorre, ao contrário, que cada teoria se ajusta apenas a um subconjunto limitado da realidade moral. Esse impasse pode ser ilustrado por meio da ideia de um conjunto Z, composto por subconjuntos X e Y: uma teoria pode oferecer respostas satisfatórias para os casos contidos em X, enquanto outra se aplica apenas aos casos de Y. Não há, portanto, uma única teoria capaz de abarcar integralmente o conjunto Z. Essa fragmentação revela a ausência de consenso e, por conseguinte, a ineficácia normativa das teorias morais. Diante disso, Posner adota uma postura cética e defende que as questões práticas sejam tratadas, quando necessário, com base em critérios pragmáticos, e não segundo modelos teóricos abstratos.

A força de sua crítica reside justamente em recusar a confusão entre essas esferas — e em advertir contra os riscos de aplicar, de forma dogmática, categorias teóricas a problemas de ordem prática. Reconhecida essa distinção, o problema da moralidade acadêmica revela-se, em grande medida, mal colocado: trata-se de uma expectativa indevida quanto ao alcance e à eficácia normativa da filosofia moral para além do seu domínio descritivo.

Be the first to comment on "Ceticismo Moral e Inoperância Filosófica: A Crítica de Richard A. Posner ao Moralismo Acadêmico"